40代になると、家の中にどんどん物があふれてきます。

子どもが3人いれば、おもちゃや洋服、学校からのプリントや作品…。さらに夫婦の物も合わせると、収納スペースはすぐに限界に。

私自身、最初は「メルカリで売ればいい!」と挑戦しました。最初は売れて楽しかったのですが、途中から売れなくなり、段ボールだけが増える結果に…。最近は「思い切って手放す」フェーズに入りました。

さらに我が家には、ADHDの特性をもつ次女がいます。

整理整頓が苦手で、物が多いと気が散りやすく、不安定になりがち。だからこそ、

暮らしやすい環境=シンプルでわかりやすい仕組みを作ることが欠かせません。

ADHD児がいる家庭の片づけの壁

ADHDの子どもにとって片づけが難しいのは「努力不足」ではなく「脳の特性」が理由です。

✅ どこに戻すか覚えるのが苦手

✅ 手順通りに続けるのが難しい

✅ 物が視界にあると気が散ってしまう

だから、親が「ちゃんと片づけなさい!」と声をかけても、なかなか進まないのは自然なこと。

ここを理解してあげることが、安心感につながります。

ADHDフレンドリーってなに?

私がよく使う言葉に「ADHDフレンドリー」というものがあります。

フレンドリー=やさしい、負担が少ない、という意味で、

ADHDの特性に合わせた“やさしい仕組みづくり” を指しています。

ADHDの子に「ちゃんと片づけなさい!」と言ってもなかなか進まないのは、努力不足ではなく「脳の特性」が理由。

計画・記憶・注意をコントロールする「実行機能」が苦手だからです。

だから大切なのは、

- ✅「頑張ればできる」ではなく

- ✅「頑張らなくてもできる仕組み」を用意すること。

これが私のいう「ADHDフレンドリーな断捨離」の考え方です。

子どもと一緒にできる断捨離の工夫

我が家が取り入れている工夫は「がんばらなくても続けられる仕組み」です。

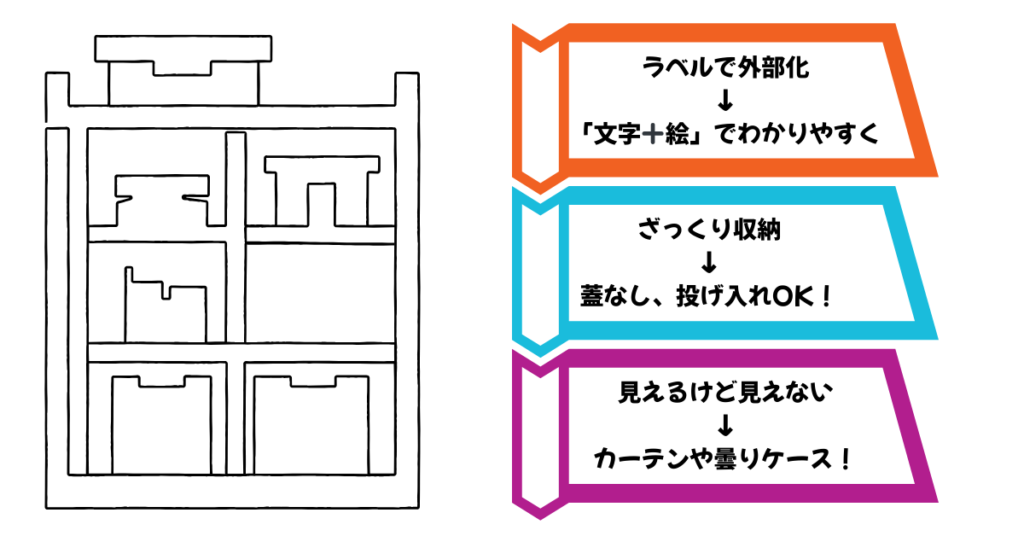

① ラベルで“外部化”

半透明ボックスに「文字+イラスト」のラベルを貼る。

戻す場所を覚えなくても、自分で管理しやすくなります。

② ざっくり収納

小分けにしすぎない。フタなしケースにポイッと投げ入れるだけでOK。

「断捨離」的には、収納ケースを購入するのは❌とされています。

余計にものが増えるから・・・。

しかし、しかしです。

ADHDの子どもでも大人でも、「わかりやすさ」というのは、一番効果的な対策の一つです。

③ 見えるけど、見えすぎない

よく使う物は見える場所に置く。

ただし、部屋全体は布カーテンや曇りケースでごちゃごちゃを隠すと安心感が出ます。

①〜③を実行していくためには、「収納ケース」・・・購入した方がいい。

私は、ニトリで揃えました。無印もあるけど、少し割高だったのと、自宅からニトリの方が近いということで、ニトリで揃えることにしました。

④ 短時間リセット

「15分だけ」「机の上だけ」と時間と範囲を区切る。

短時間なら子どもも集中しやすい。

⑤ 家族で一斉片づけ

「よーいどん!」で不要な物を集める。

子どももゲーム感覚で楽しめて、一気に物が減ります。

まずはキッチンから始めてみよう

断捨離を始める場所に迷ったら、キッチンがおすすめです。

理由はシンプル。

- スペースが狭いので成果が出やすい

- 母(親)だけで完結できる

- 捨てる・残すの判断基準が比較的明確

例えば、

「賞味期限切れの調味料」や「使っていない保存容器」など、判断しやすいものから手をつけると、短時間でスッキリを実感できます。

親が先に経験するメリット

子どもに「断捨離しよう」と声をかける前に、まずは親が自分でやってみることが大切です。

- 成果が目に見えてわかる

- 自分も“捨てる葛藤”を経験できる

- 子どもが片づけに悩む気持ちが理解できる

「ママもやってるんだ」という姿を見せるだけで、子どもも自然と片づけに向き合いやすくなります。

メルカリ失敗談|捨てられない問題

断捨離をしようと思っても、頭をよぎるのが「これ、メルカリで売れるかも?」という気持ち。

最初の頃は出品すればすぐ売れて、ちょっとしたお小遣いにもなり楽しかったのですが…。

だんだん売れなくなり、

「売れるまで置いておこう」とクローゼットにため込む → 結果、余計にスペースを圧迫してしまいました。

結局、クローゼットは“売れるかもしれない物置き場”になってしまい、余計に散らかることに。

子どもの物も「まだ使える?」で止まる

子どもの物は特に判断が難しいですよね。

服やおもちゃ、学用品などを手に取っては、

- 「まだ使えるかも?」

- 「妹が使うかもしれない」

- 「思い出があるから捨てにくい」

と、なかなか手放せません。

でも、実際はそのまま置いておいても使わないことが多いんです。

「本当に必要?」と自分に問いかけて、思い切って手放す勇気も大切だと感じています。

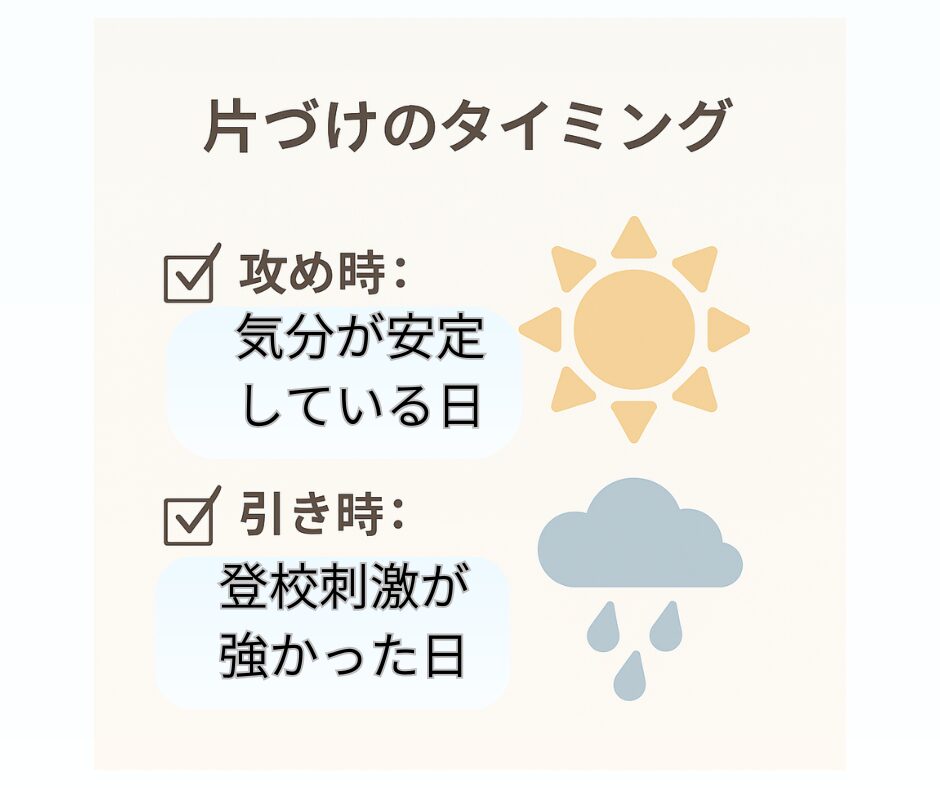

攻め時と引き時も大切

- 攻め時:子どもの体調や気分が安定している日

- 引き時:登校刺激が強かった日、病院や面談のあと、疲れているとき

片づけよりも「安心」を優先することが鉄則です。

ADHD家庭で避けたい片づけNG行動

✅ 無断で捨てる(特に作品やコレクションは信頼関係を壊す原因に)

✅ 細かすぎる分類で“戻すのが面倒”になる

✅ 透明収納ばかりで視覚がごちゃごちゃする

まとめ|小さな成功体験を積み重ねよう

不登校やADHDの子がいる家庭では、片づけを「根性」でやり切ることはできません。

- 親子で一緒にゲーム感覚で取り組む

- 工程は少なくする

- “迷う”を許す仕組みをつくる

この3つを意識するだけで、家も心もグッとラクになります。

完璧を目指さなくても大丈夫。

「今日はテーブルの紙をゼロにした」

「ゴミ袋ひとつ出せた」

そんな小さな一歩が、暮らしと心を少しずつ軽くしてくれますよ🌱

コメント