▼不登校家庭にのしかかる食事の負担

子どもが不登校で家にいると、三食のごはん作りが親の大きな負担になります。

朝ごはんを片づけたと思えばすぐに昼食、夕食…。買い物・調理・片付けの繰り返しに追われ、気づけば一日がごはん中心で過ぎていくことも少なくありません。

「冷凍食品やインスタントばかりでいいのかな」「ちゃんと栄養を摂れているのだろうか」と、罪悪感や不安にかられる親も多いのが現実です。

▼学校給食のありがたみと家庭の栄養の不安

学校に通っていれば、子どもは毎日バランスのとれた給食を食べられます。給食は栄養士が監修し、成長に欠かせないカルシウムや鉄分、ビタミン、食物繊維などをしっかり摂れるように設計されています。

文部科学省の調査でも、給食がある日のほうが子どもの栄養バランスが改善されていることが分かっています。家庭では同じように用意するのは難しく、特に以下の栄養素は不足しやすい傾向があります。

- カルシウム(牛乳を飲まない子に不足しやすい)

- 鉄分(肉や魚が少ないと不足)

- ビタミンC・食物繊維(野菜・果物が少ないと不足)などが挙げられます。

「ごはんと肉ばかりで野菜が足りない」「おやつが主食になっている」など、

偏った食事が続くと疲れやすさや集中力の低下、便秘や肌荒れにもつながります。

▼食事が親子関係に与える影響

本来なら食事は家族で笑い合える大切な時間。

しかし不登校家庭では「せっかく作ったのに食べてくれない」「ちゃんと食べなさい」といったやりとりが、親子関係の火種になることがあります。

親はイライラし、子どもはプレッシャーを感じて食べること自体が負担に…。その結果、食卓が“栄養補給の場”ではなく“ストレスの場”になってしまうのです。

これは親の努力不足でも子どものわがままでもなく、毎日の食事という日常に親子それぞれの不安や疲れが表れているだけなのです。

▼宅食サービスの選択肢とわが家の体験談

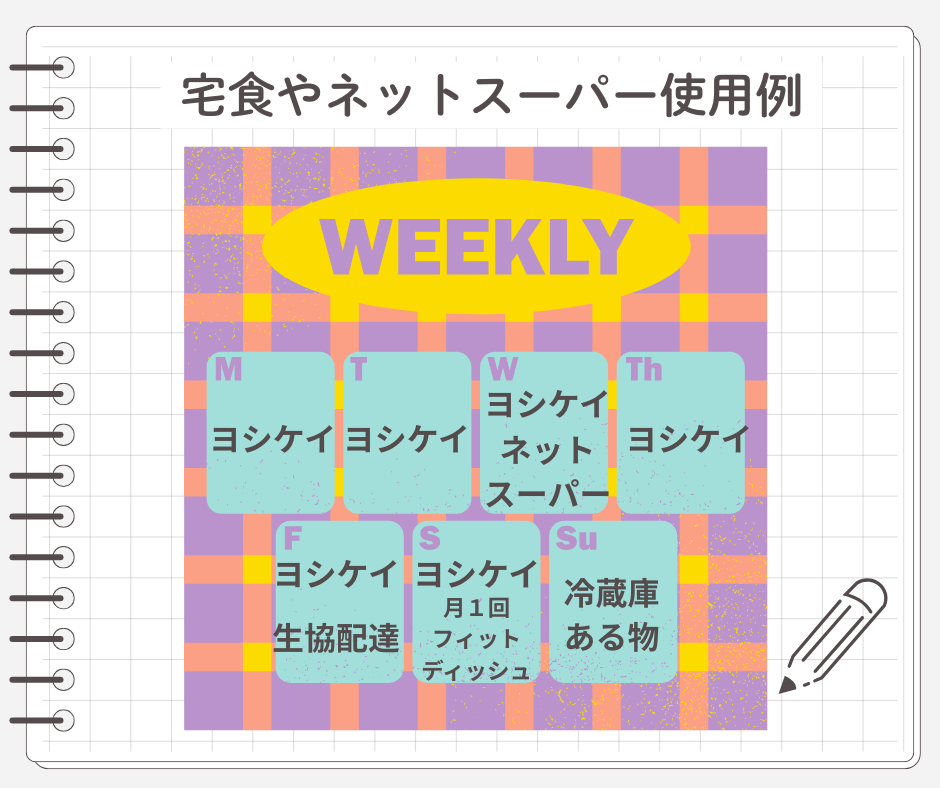

こうした負担を和らげる方法のひとつが「宅食サービス」です。種類ごとの特徴と、私自身の利用体験を紹介します。

お弁当タイプ、冷凍のお弁当タイプ、冷蔵でおかずのみ届くもの、ミールキット、ネットスーパーなどたくさんの種類があるよ。

お弁当タイプ(毎日配達)

代表例:ワタミの宅食、まごころ弁当、ヨシケイの冷凍弁当

長女が2〜3歳のころ、1年間ほど夕食にワタミの宅食を利用しました。栄養バランスは安心で、毎日届けてもらえる心強さがありました。ただ、家族で食べるには量が少なめで、一品追加することもありました。

冷凍弁当タイプ・冷蔵タイプ(まとめて配送)

代表例:nosh、Fit Dish(フィットディッシュ)

現在はフィットディッシュを利用中。高校生の長女のお弁当づくりに大活躍です。朝に温めて詰めるだけで完成し、ストックしておけば「今日は作れない」という日にも助かります。冷凍庫のスペースは取りますが、メリットのほうが大きいと感じています。

食材キットタイプ(ミールキット)

代表例:ヨシケイ、オイシックス、コープのミールキット

ヨシケイは今でも利用しています。献立を考える手間がなくなり、調理時間も短縮。「今日は何を作ろう」と悩まないだけで気持ちがとても楽になります。子どもと一緒に野菜を炒めるなど、調理体験につなげやすいのも魅力です。

生協やネットスーパー

生協は長年利用しており、牛乳や卵などの基本食材を切らさずに済む安心感があります。冷凍食品やレトルトも充実しているので、宅食サービスと組み合わせれば「完全に休みたい日」も安心です。

不登校児がいると、昼間に色々外出するのも気が引けたり、お仕事している方なら、尚更、買い物にはいけませんよね。

昼の食事の準備も出勤前に済ませておき、夜型になる不登校児が多いので、お夜食なども用意する方も多いのでは??

週に一度は「完全にお休みする日」を作りましょう。ストレスの解消にもなります。

▼利用者の傾向と市場の拡大

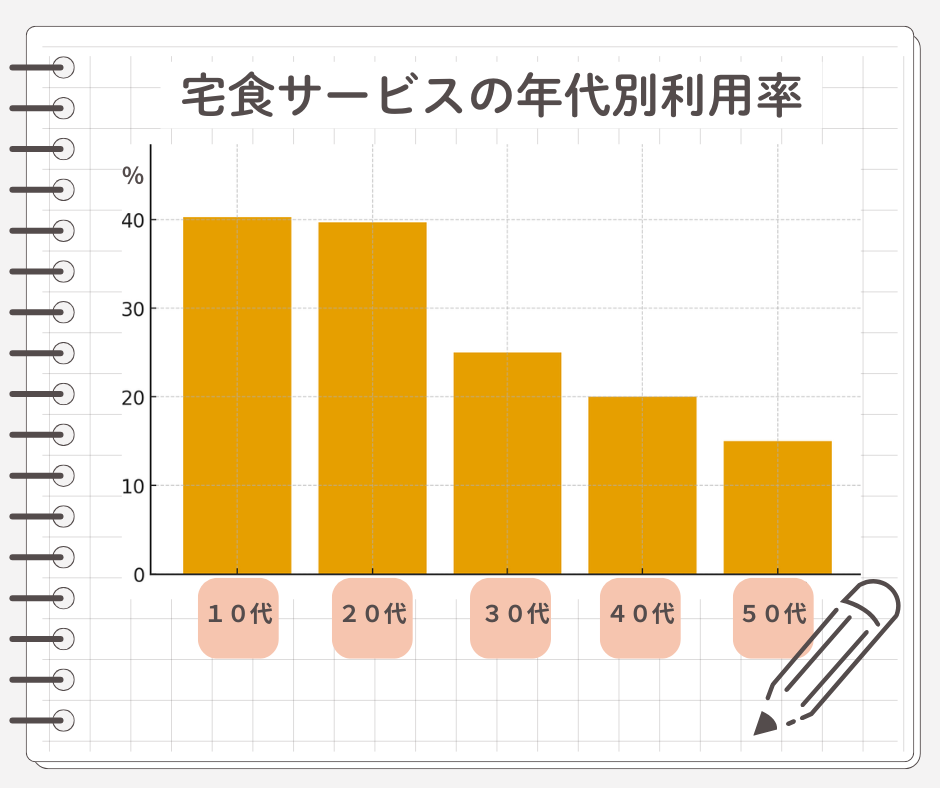

調査によると、ミールキットの利用経験がある人は全体で18.6%ですが、子どもと同居している家庭では25.2%に上ります【mmdlabo.jp】。

宅食サービス全般では約21.8%が利用経験ありで、特に10代・20代の若い世代に多いという結果も出ています。

共働き家庭では53%が「食事準備の負担が増えた」と回答し、「買い物に行く時間がない」「栄養バランスを考えるのが大変」という声も多く聞かれます【prtimes.jp】。

10代は一人暮らしということもあるのか、ナッシュなどお弁当タイプが人気です。

年代が上がるにつれ、ミールキットの需要が多くなり、

50代以降は、お弁当タイプが多いという結果になっています。

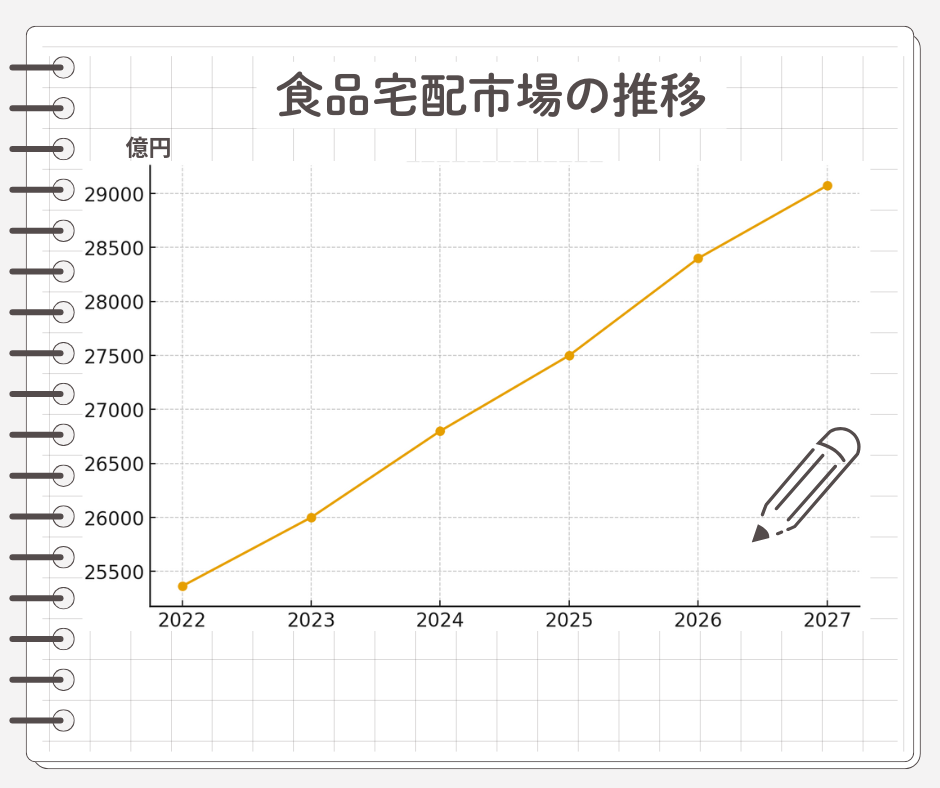

市場規模の面でも、食品宅配サービス全体は2022年に約2.5兆円、2027年には2.9兆円に拡大すると予測されています。

一時的なブームではなく、家庭の食生活を支える大きな柱になっているってことね!

▼不登校や発達に配慮が必要な子どもに見られる食嗜好の傾向

濃いめの味付けが好まれる傾向あり

発達障がいや不登校の子どもを対象にした研究では、味覚が未発達であることも想定され、濃い味付けを試行する家庭もあるという報告があります浦上財団。

濃い味付けにすることで、味の感じ方を補い、食に興味を持たせやすくなるかもしれません。

食育で偏食が改善された例も

心療内科のデイケアで行った食育活動では、食への興味関心が高まり、偏食や食わず嫌いが減るなどの行動変化が見られたという成果がありますJ-STAGE。

食への関心づけが、味へのハードルを下げる可能性がありますね。

「尊重する態度」が好みの幅を広げる

兵庫県内の小中学生を対象にした調査によると、「食べものへの関心」や「食べものを大切にする気持ち」が高い子ほど、苦手な食べ物の種類が少ない傾向があるという結果が出ていますResearchGate。

つまり「食べものへの前向きな姿勢」というアプローチも、味に対する柔軟性につながるかもしれません。

味覚の未発達な子には、やや濃いめの味付けが向く場合があるんだね。

食育によって食への興味が広がり、偏食の改善にもつながると気持ちも明るくなってくる場合もあるね。

「食べることを尊重する気持ち」が、子どもの好みを広げる助けになるのかぁ。

▼宅食を不登校家庭に取り入れるメリット

宅食は、単なる“食事の代わり”ではありません。不登校の家庭にとって、栄養・心理・時間の3つの面で大きな支えになります。

栄養バランスの安心感

給食がない不登校家庭では、どうしても栄養の偏りが不安になります。宅食は栄養士監修のメニューが多く、カルシウムや鉄分など不足しやすい栄養素を自然に取り入れられます。「今日はこれで必要な栄養がとれている」と思えるだけで、親の心はぐっと軽くなります。

昼食ストレスからの解放

特に悩ましいのは昼ごはん。「作っても食べてくれない」「何を用意すればいいかわからない」とストレスの大きい時間帯ですが、宅食があれば解決できます。レンジで温めるだけの冷凍弁当や、毎日届くお弁当タイプは、子どもが食べるかどうか迷わずに出せる安心感があります。

親子関係が穏やかになる

「せっかく作ったのに食べない」とイライラすることが減り、食卓の雰囲気が和らぎます。親の気持ちに余裕が生まれると、子どもも「プレッシャーをかけられている」と感じにくくなり、食事が安心の時間に近づきます。

親の時間と心の余裕

毎日のごはん作りに追われない分、子どもと一緒に過ごす時間や自分の休憩時間を確保できます。「ごはんをどうしよう」で頭がいっぱいにならず、家庭の中にゆとりが戻ってきます。家族にとって自分が負担になっていると感じる子も多いそう。「大切な家族」というメッセージを常に伝え続けるには、支える方もリラックスして、気持ちよく過ごすことが大切です。

▼まとめ

不登校家庭の食事は、栄養補給だけでなく親子関係にも影響する大きなテーマです。

「三食手作りしなきゃ」と思う必要はありません。宅食やミールキット、生協などのサービスを上手に取り入れることで、親の心に余裕が生まれ、子どもにも安心感が伝わります。

「宅食サービスを続けるために知っておきたい工夫」などについて次章でお伝えしていきます。

コメント