梅雨や台風などの季節になると「頭が痛い…」と布団から出られなくなる子どもが増えます。

気圧の変化で起こる“天気頭痛(気象病)”は、大人だけでなく子どもにも現れる症状です。

不登校ぎみの子どもにとって、この頭痛が「学校に行けない理由」になってしまうこともあります。

朝のつらそうな様子に、親も「無理に行かせるべき?」「今日は休ませるべき?」と揺れるのではないでしょうか。

この記事では、子どもに増えている天気頭痛について、

- 医学的な背景

- 親の声かけの工夫

- 実際の体験談

を交えながら、不登校と重なるときの親の対応についてお伝えします。

天気頭痛(気象病)とは?

子どもにも起きる天気頭痛

天気頭痛は、気圧や湿度、気温の変化によって自律神経が乱れ、頭痛や倦怠感を引き起こすものです。

大人の女性に多いとされますが、実は子どもにも起こります。

特に梅雨や台風シーズンのように気圧が上下する季節は、体調不良を訴える子が増えます。

症状の特徴

- 頭痛(片頭痛・緊張型頭痛)

- めまい

- 吐き気

- 倦怠感

- 朝起きられない

こうした症状は風邪などと違い、検査で「異常なし」と言われることも多いため、親や教師に理解されにくいのが難点です。

医学的に見た天気頭痛の仕組み

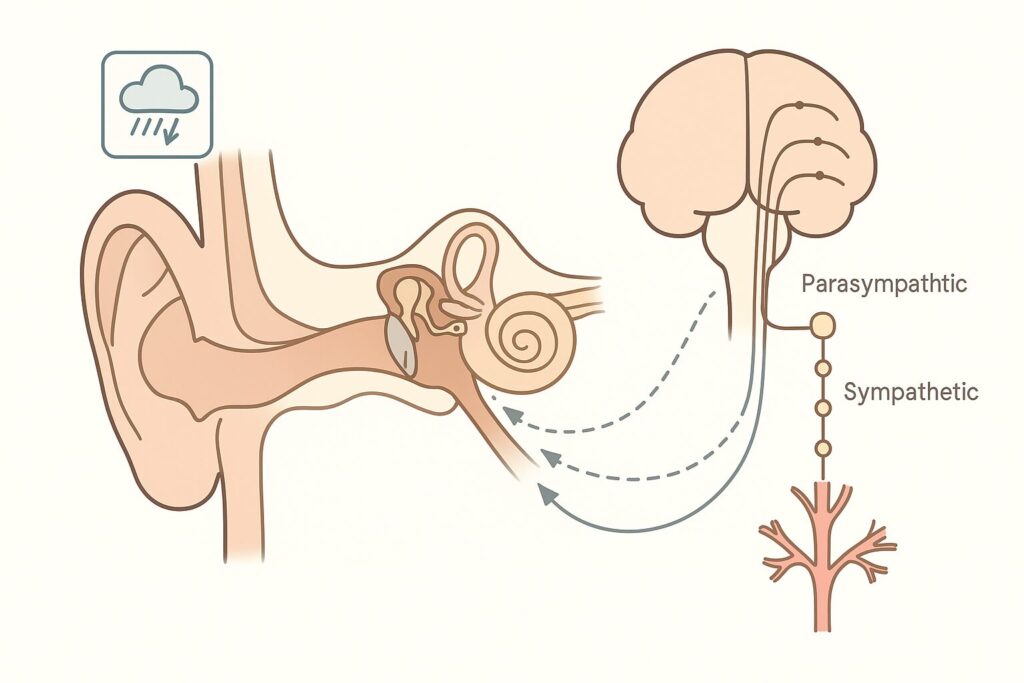

内耳と自律神経の関係

気圧の変化を敏感に感じ取るのは、耳の奥にある「内耳」。

ここには気圧センサーのような役割を持つ器官があり、急な変化を脳へ伝えます。

その情報は自律神経にも影響を与え、

- 血管の収縮・拡張

- 脳の血流変化

- ホルモンバランスの揺れ

といった反応を引き起こし、頭痛や倦怠感となって現れます。

子どもが影響を受けやすい理由

- 成長期で自律神経の働きが安定していない

- 睡眠不足や不規則な生活でリズムが乱れやすい

- ストレスや不安が身体に反映されやすい

小児科や耳鼻科では、鎮痛薬を処方されるケースもありますが、生活習慣の見直しや環境調整が基本的な対応とされています。

月曜日の朝に起きられない子どもたち

梅雨時期だけでなく、特に“月曜日の朝”は子どもが布団から出られないことが増えます。

「行きたくない」とぽつりとつぶやく子どもを前に、親の胸もぎゅっと締めつけられます。

- 「またか…」と焦る気持ち

- 「無理させたくない」という気持ち

この2つの思いのはざまで立ち尽くす親の姿は、決して珍しくありません。

小学生の“気象頭痛”における頭痛薬の上手な使い方

大人なら痛くなるとすぐ薬で治そうとしませんか?でも、子どもはダメ・・・

薬を飲ませる親はダメだっていう固定観念がありました。でも今は少し違うようですね。

まずは安心してほしいのは、小学生でも適切に使えば効果と安全性が確認された薬があるということ。基本は「アセトアミノフェン」か「イブプロフェン」です(いずれも市販薬にあります)。頭痛が強くて表情が曇っているとき、“早めに適切量”を検討します。日本頭痛学会

痛いことを痛いまま放っておいても、お互い辛いだけ。

上手に活用していけばいいそうです。少しあんしん・・・。

1) どの薬を選べばいい?

- 第一選択は

- アセトアミノフェン

- イブプロフェン

小児片頭痛(天気頭痛は片頭痛として扱われることが多い)の急性期治療の第一選択として推奨されています。ポイントは「十分量を、発症早期に」です。日本頭痛学会

2) どのくらいの量?(目安)

- アセトアミノフェン:10–15mg/kg/回、4–6時間あける(1日合計は60mg/kgを超えないのが一般的な上限の目安)。体重に合わせて計算します。東和薬品厚生労働省

- イブプロフェン:製品ごとの年齢・1日量の目安が設定されています(例:5–7歳で1日200–300mgを3回など)。必ず製品の表示に従い、空腹時は避けましょう。KEGG+1

※用量は“あくまで一般的な目安”。手元の製品ラベルと主治医の指示を最優先にしてくださいね。

3) 絶対に覚えておきたいNGと注意

- アスピリン(サリチル酸)系はNG:子どもではレイ(ライ)症候群のリスクがあるため、原則使用しません。特にインフルエンザや水ぼうそうでは避けます。日本小儿科学会PMDA

- ジクロフェナク/メフェナム酸など一部NSAIDs:ウイルス性疾患の小児では原則禁忌や注意喚起が出ている薬も。自己判断での使用は避けましょう。PMDA

- 使いすぎ注意(薬物乱用頭痛:MOH):鎮痛薬の頻回使用が続くと頭痛がかえって悪化することがあります。「最近ほぼ毎週(または週に複数回)使っている」なら一度かかりつけに相談を。Mindsガイドラインライブラリ

4) 効果を出しやすくする“コツ”

- 早めに・適切量で:頭痛が強くなる前に、規定量をきっちり。日本頭痛学会

- お水・静かな環境・少し暗めの明るさをセットに(吐き気がある日は無理に食べさせない)。

- 気圧アプリで予測し、前夜は早寝・朝は光を浴びて体内時計リセットも◎。

- 学校との連携:服用後に保健室で少し休んでから教室へ……など、柔らかい“橋渡し”を相談しておくと安心。

5) どんなときに受診する?

- 突然の激しい頭痛/発熱+うなじの硬さ/ろれつが回らない・手足の麻痺・けいれん/頭部打撲後の頭痛/視覚異常など、“いつもと違う”サインがあれば受診を。定期的に薬が必要になる頻度なら、小児科や頭痛外来でプランを立ててもらうと安心です。Mindsガイドラインライブラリ

6) それでもつらい・回数が多い場合(医師と相談)

- 市販薬で不十分な場合、医師の処方でスマトリプタン点鼻薬や**一部の経口トリプタン(年齢・体重基準あり)**が使われることがあります。OTCではありませんが、発作時に有効な選択肢としてガイドラインに整理されています。J-STAGE

家での使い方

- 朝、顔色が悪く「ズキズキする」→ 水分をとって静かな部屋へ

- 5〜10分で落ち着けばOK。つらそうなら、体重に合わせてアセトアミノフェン or イブプロフェンを適切量

- 30〜60分ほど横になって、落ち着いたら**10時登校など“ミニゴール”**へ

- 頻回になる前に、“使った日”と“天気・寝不足”をメモしてパターン把握(薬の使いすぎ予防にも役立つ)Mindsガイドラインライブラリ

👀「不登校児の親が知っておくべき、学校の現実記事」はこちら。👀

心理的安全(心理的安全性)って知ってる?

失敗しても責められない/本音を言っても大丈夫という“安心の土台”のこと。

天気頭痛や不安で朝がつらい子ほど、この土台がないと次の一歩(時差登校・保健室スタートなど)が出しにくくなります。まずは「安心」を先につくるのが近道です。

家でのつくり方:3ステップ

- きく

「どこが一番つらい?(頭・お腹・気持ち)」と状態の確認→共感。 - えらべる

A:10時登校/B:午後から/C:今日は休む(連絡する)。選択肢を見える形に。 - 合意する

「今日はBでいこう。できたら合格。途中で変更もOK。」——小さい約束でOK。

朝のOK/NGフレーズ(置き換え表)

- NG「みんな行ってるのに」→ OK「今日はどうする?」

- NG「また休むの?」→ OK「いけるところまでで合格にしよう」

- NG「頑張れば行ける」→ OK「保健室からでもOKだよ」

コツ:命令→相談/正論→共感にスライド。

小さな仕組みで“安心”を固定化

- 選択肢カード(A/B/Cを朝に提示)

- 合図ルール(痛みが強い=クッションを抱える 等)

- “できた”の定義を広げる(起きられた・連絡できた・外気を吸えた など)

学校と共有したいポイント

- 時差登校OKの時間(例:10:00)

- 保健室→教室の橋渡し(最初の10分だけ参加 など)

- 課題は選べる形(全部/厳選3つ/録画視聴でも可)

- 連絡は短く一定の文言で(「体調不良のため時差登校します」)

よくある誤解(サクッと解消)

- 甘やかし? → いいえ。心理的安全は行動のスタート地点。基準を下げっぱなしではなく、小さな挑戦を設計します。

- ルールは不要? → 必要。例:「連絡は9時まで」「できたことを1つ共有」などシンプルな約束は保ちます。

“前進”を見つけるミニチェック(○がついたらほめポイント)

- 起きられた / 顔を洗えた / 連絡できた / 10分だけ参加できた

→ どれも前進。記録していくと、子どもも親も自己効力感が育ちます。

我が家のケース

次女の不登校と頭痛

わが家の次女は小学4年の2学期ごろから不登校ぎみになりました。

特に月曜日の朝は起きられず、泣いてしまう日もありました。

当初の私は「早くしなさい!」「また休むの?」とつい声を荒げてしまったのです。

けれど、そんなふうに言えば言うほど娘の心は固く閉ざされていきました。

頭痛=サボり

と決めつけたわけではないのですが、娘にしたら「本当に頭がいたい」のです・・・。

それが毎日でも・・・。

私がやめたこと・始めたこと

やめたこと

- 無理に急かすこと

- 「みんな行ってるよ」と比べること

- “普通に行くのが当たり前”という前提

始めたこと

- 「遅刻でも行けたらOK」とハードルを下げる

- 「頭痛いね」と共感から声をかける

- 学校に行けない日も責めず、生活リズムを一緒に整える

“コントロールしようとする気持ち”を少し手放したら、娘の中に「ちょっとだけ行ってみようかな」という芽🌱が出てきました。

チェックカードとかを作るとプレッシャーになるタイプの子なので、いわゆるチェックカードなどは

作成しませんでした。

アバウトな感じ、だいたいこうだよね〜の解像度が、ちょうど良かったのかもしれません。

わが家の“目標ライン”は「遅刻でも登校できたらOK」

朝からフルで登校するのは難しくても、

「10時に登校できたら十分!」としています。

毎朝の声かけも、

「頭痛いの、つらいよね。でも、行けたらすごいことだよ」

とやさしく。

「みんな行ってるよ」ではなく、「今日も行けたらいいね」と寄り添う言葉に変えました。

子どものやさしさに気づけた瞬間

ある日、娘は10時に登校して帰宅しました。

私が仕事から戻ると、部屋がひんやり。

なんと娘が「ママが帰ってきたら快適に」と冷房を入れておいてくれたのです。

「登校できたかどうか」だけが成長の指標ではない──。

- 人を思いやる心

- 家族を気づかう姿

そうした内面的な成長を見たとき、胸がぎゅっとなりました。

行ける日も、行けない日もあっていい

学校へ行ける日もあれば、行けない日もある。

その“どちらもあっていい”と思えることが、子どもにとっても親にとっても安心につながります。

親ができる天気頭痛への具体的な対策

生活習慣を整える

- 早寝早起きを意識する

- 朝の光を浴びる

- 休日も生活リズムを大きく崩さない

環境をととのえる

- 静かな環境で休める場所を用意

- 水分補給をしっかり

- 気圧予報アプリを活用し、事前に準備

ケアの工夫

- 耳を軽くマッサージして血流を促す

- 首や肩のストレッチ

- 入浴で身体を温め、リラックスする

声かけの工夫

- 「頑張って行こう」より「一緒に工夫しよう」

- 「また休むの?」ではなく「今日はどうする?」

学校との連携も大切

保健室登校や時差登校の活用

無理に一斉に登校させるのではなく、

- 保健室での受け入れ

- 10時からの登校

- 午後からの参加

といった柔軟な方法を学校と相談できると、子どもにとって安心になります。

ICTや学習支援

文科省の方針でも、出席扱いとなるオンライン学習の仕組みが少しずつ整ってきています。

GIGAスクール端末を通じて授業資料を配布したり、録画授業を見られる体制がある学校も増えています。

他の家庭の声

- 「うちの子は天気が悪い日は頭痛が強く、朝は休ませて午後から登校しています」

- 「気圧アプリで“今日は頭痛注意”と出たら、夜は早めに寝かせます」

- 「保健室の先生と連携し、登校できた日はまず保健室で休んでから教室へ行く流れを作りました」

こうした柔らかな対応が“登校のハードルを下げる工夫”につながっています。

親の心構え

「登校=ゴール」ではない

学校に行けたかどうかだけでなく、

- 子どもが安心して生活できるか

- 自分で少しずつ前へ進めるか

を大切に考えると、親の気持ちも軽くなります。

親自身のケアも忘れずに

- 同じ立場の親の体験談を読む

- カウンセリングやSNSで気持ちを共有する

- 完璧を目指さず「今日はここまで」でよしとする

同じ気持ちのあなたへ

月曜日の朝、「また起きられないかな」と不安になるお母さんへ。

「行かせなきゃ」から「寄り添おう」に切り替えることで、

- 子どもとの関係が柔らかくなる

- 親自身の気持ちもラクになる

そんな変化を感じられるかもしれません。

この記事が、あなたの気持ちにそっと寄り添えたら嬉しいです。

まとめ

- 天気頭痛は気圧や湿度の変化で子どもにも起こる

- 梅雨や月曜の朝は特につらくなりやすい

- 「遅刻でもOK」とハードルを下げることが安心につながる

- 行ける日・行けない日、どちらもあっていい

- 子どもの“内面的な成長”にも目を向ける

- 学校と家庭が柔軟に連携することで、登校のハードルは下げられる

焦らず、子どものペースに合わせて、“一緒に少しずつ進んでいけたら”と思っています。

コメント